什么是深度伪造?

深度伪造是指通过深度学习技术(特别是神经网络),以数字化的方式创建或篡改人物的外貌、声音或行为,从而生成高度逼真的虚假视频或图像。该技术能够生成看似极为逼真、实则完全合成的媒体内容。深伪技术通常采用生成式对抗网络(GANs)等技术,将一个人的面部表情或声音映射到另一个人身上,制造出假象,让人误以为这个人说了或做了其实并未发生的事情。

了解企业及用户在深度伪造与生成式AI环境下面临的身份安全威胁。

深度伪造是指通过深度学习技术(特别是神经网络),以数字化的方式创建或篡改人物的外貌、声音或行为,从而生成高度逼真的虚假视频或图像。该技术能够生成看似极为逼真、实则完全合成的媒体内容。深伪技术通常采用生成式对抗网络(GANs)等技术,将一个人的面部表情或声音映射到另一个人身上,制造出假象,让人误以为这个人说了或做了其实并未发生的事情。

“2023年全球检测到的深度伪造内容数量已激增至2022年的10倍。Gartner预测,由于深度伪造技术与生成式AI(GenAI)的进步紧密相关,其在1-3年内即可实现早期主流市场渗透率(超过16%)。这就要求身份验证供应商采取多管齐下的策略,以防范日益猖獗的深度伪造攻击。”

2024高德纳咨询公司®新兴技术报告:《AI与深度伪造对身份验证的影响》,Swati Rakheja、Akif Khan,2024年2月8日

深度伪造视频的生成主要有两种方式。欺诈者可以篡改目标对象的原始视频素材以伪造其言行,或者将目标对象的人脸替换进他人视频(也被称为“换脸”)。

这一方法将两个(或多个)不同人脸进行融合,新生成的人脸将同时保留之前各个人脸的生物特征。

人脸合成技术利用生成式对抗网络(通过两组相互博弈的神经网络实现)和其他专业数字工具,从零建模生成出完全虚构的人脸。

该技术通过修改面部特征(如发型、眼睛颜色、皮肤纹理)伪造图像/视频,常与人脸替换技术结合使用。

攻击者通过采集目标声纹样本建立AI语音模型,可任意生成伪造语音内容。

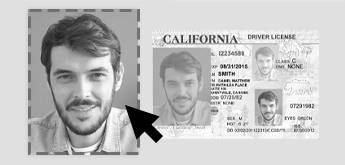

深度伪造技术还被用于制作逼真的假身份证件,如驾照或护照。虽然这些身份证件本身不一定是深度伪造品,但欺诈者会使用相同的深度伪造技术修改证件上的人脸图像。

2023年AI深度伪造工具开发数量显著攀升,当年新开发的工具占比超过60%。

生成式对抗网络神经网络技术能够通过生成器和判别器算法来创建所有深度伪造内容。

自然语言处理技术主要用于创建深度伪造音频。该技术算法能够分析目标对象的语音特征,之后利用这些特征生成原创文本。

卷积神经网络能够识别视觉数据特征。该技术主要用于人脸识别与动态行为追踪。

作为一种计算类型,高性能计算能够为深度伪造提供关键的算力支持。

自动编码器是一种神经网络技术。该技术能够提取目标对象的生物特征(如面部表情、肢体动作)并移植至源视频。

视频编辑软件并非全部基于AI技术,但其通常会集成AI技术,用以优化输出效果并进行调整,从而增强画面真实感。

视频注入是一种数字注入攻击手段。通过该手段,攻击者能够向身份验证平台的数据流中注入伪造内容(如AI生成的文档、照片或生物特征图像)。同时,该技术能够利用仿真器模拟硬件摄像头,绕过物理摄像头的调用,从而导致平台无法验证用户是否真实存在于摄像头前。

深度伪造技术使犯罪分子轻松能够绕过金融机构的客户身份验证程序,无需真人共犯的协助。

此类账户主要用于实施直接金融诈骗与非法资金洗白。监管机构或将强化对纯远程金融业务合规要求。我们习以为常的线上金融便捷体验恐将面临AI技术的挑战。

然而隐患不仅限于此。专家警示,AI图像/视频/音频生成工具的泛滥,正在瓦解数字社会中人际信任的根基。AI生成内容愈发逼真,我们就越难信任智能手机和电脑上所呈现的内容。

活体检测技术主要为身份验证解决方案提供商所采用,以确保生物特征样本(如指纹、面部或声音)来自真实活体,而非静态图像、视频或深度伪造等欺骗手段。作为在线验证和身份认证的核心安全功能,该技术能够有效防范“假冒”攻击——即攻击者可能通过提交照片、面具等伪造生物特征来非法注册账户或者进行非法入侵。

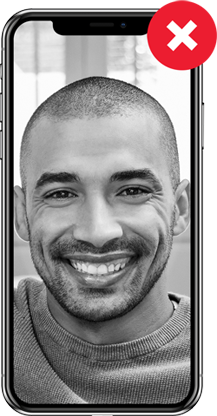

系统将提示用户完成特定动作,例如眨眼、点头或微笑。该方法能够有效防止通过静态图像或面具假冒真实活体。然而,该流程可能增加操作步骤,导致整体转化率下降。

该方法能够分析活体生物特征的微观指标,如指纹血流模式、面部扫描中的深度信息,或语音识别过程中的肌肉运动。被动检测方式的用户体验更加流畅,但需基于更加复杂的算法支持。

该方法可能不会要求用户做出特定动作,但会在用户面部投射闪烁灯光或随机颜色,或者用摄像头放大来检测面部的立体感。

该方法能够区分真实人脸与伪造样本,因此广泛应用于面部活体检测系统。

该方法能够通过分析对象的动态特征验证其是否为真实活体。系统会检测人类自然产生的动作特征和行为模式。

该技术能够将语音与人脸双重生物特征相结合,并同步进行语音及人脸活体检测。点击此处了解更多信息。

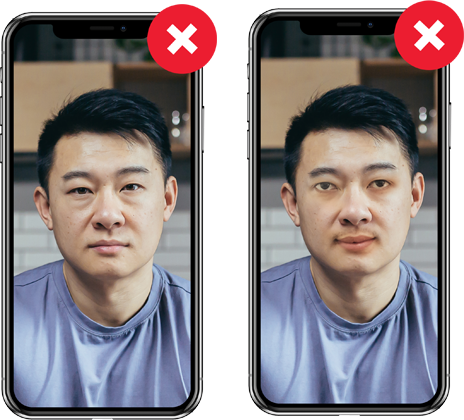

活体检测已成为远程身份验证的必备要求。目前主流身份验证方案均已将活体检测整合至新账户注册环节。然而真正的技术分水岭在于:如何在精准识别高级深度伪造的同时,保持流畅的用户体验。

过于严苛的活体检测(如频繁动作指令或反复扫描)会导致用户中途放弃注册。反之,过于宽松或简单的检测则可能无法检测到复杂的欺骗手段,导致安全漏洞。

实现最佳平衡需依托AI与生物识别技术,在不增加不必要摩擦的情况下提供强大的欺诈检测功能。理想的活体检测系统应具备快速、准确和直观的特点——既能为用户提供明确的指示,又能够在后台识别出视频注入攻击或AI生成图像等欺骗行为。

归根结底,用户信任取决于解决方案能否在为客户提供严密防护的同时,保持操作流程的顺畅便捷。

该国际标准为生物识别系统中的活体检测制定了测试规范与报告框架。该标准通过规范生物识别系统对伪造样本(如假冒指纹/人脸)的防伪能力,确保其欺诈预防与检测效能。需特别说明:本标准主要规范呈现攻击检测,不涵盖深度伪造识别。

作为一家生物识别安全测试公司,iBeta严格遵循ISO/IEC 30107-3标准及30107-1框架要求,提供呈现攻击检测(PAD)认证服务。

这一标准已在全球范围内得到广泛认可,尤其是在生物识别认证和身份验证解决方案的应用领域,确保相关技术能够抵御欺诈伪造攻击,符合数据隐私要求,并且能够提供安全、实时的身份验证。注:针对身份验证解决方案,iBeta的检测范围仅限于呈现式攻击,不包含深度伪造。

该计划根据立法要求或政府/私营机构的需求,为测试和校准实验室提供第三方认可服务。NVLAP认可实验室需根据国际标准ISO/IEC 17025:2017中规定的管理和技术要求进行评估。

严格遵循ISO合规标准,确保所有检测均满足安全、精准与可靠性的严苛行业要求。

集成先进的图像质量检测技术,确保及时在复杂的环境下,也能够精准地验证、识别欺诈行为。

尖端的深度伪造识别技术,能够识别最复杂的合成欺诈手段,确保身份验证流程的完整性。

强大的摄像头和视频注入检测功能,能够有效阻止利用预录制或篡改内容绕过验证的欺诈行为。

我们能够提供先进的防欺诈功能,包括活体睡眠检测和自拍篡改识别。通过识别睡眠用户和被篡改的图像,能够确保通过验证的对象必须真实且清醒。